DTC아트센터 예술감독칼럼·독자위원

고암 이응노 화백은 1960년대 초, 프랑스 파리에 정착하며 파케티 갤러리(Galerie Paul Facchetti)와 전속계약(1961~1964)을 맺고 작품활동을 시작했으나 생활 형편이 그리 넉넉하지는 못했다. 생활은 물론 작품의 재료 구입 또한 어려워지자 이응노는 그리다가 버린 한지, 신문지, 컬러 잡지들을 손으로 찢고 뜯고 붙이는 새로운 경향의 꼴라주 작품을 시도한다. 그리고 1962년 파케티 갤러리에서의 첫 번째 개인전에 출품하며 그의 예술가로서의 존재감을 과시한다.

콜라주는 프랑스어로 ‘풀칠하다’, ‘바르다’의 의미와 ‘무엇을 붙인 종이’라는 뜻을 담고 있으며 회화와 일상적인 사물의 조화를 통해 물체감을 표현하는 기법이다. 회화에서 화면의 리얼리티(실제성)를 추구하기 위해 악보나 모래, 톱밥, 나무토막과 같은 실제의 물건을 화면에 붙여 현실에서 존재하는 느낌을 갖는 회화의 한 가지 기법이다. 1911년경 입체파 화가였던 피카소와 브라크가 자신의 작품에 음악 악보나, 신문지, 나무껍질 등을 붙이며 새로운 제작 기법을 창안한 것에서 유래한다. 유사한 기법으로 파피에 콜레(Papier colle)는 신문지·잡지 등의 인쇄물(문자나 사진), 벽지, 색지, 포장지, 나무조각, 필름 등 얇은 수지류 등의 인쇄물을 오리거나 찢어서 캔버스를 포함한 커다란 종이에 갖다 붙이는 미술 기법이 있다.

이응노가 유럽에 도착했을 당시 1960년대에는 피카소를 대표로 하는 입체파의 실험적 양식과 당시의 미술계의 대유행이었던 팝 아트 양식은 기존의 대중 매체를 이용해 짜 맞추는 몽타주나 콜라주 기법을 사용해 회화의 예술성으로 작품을 만들어 내고 있었다. 미술사적으로 예술작품을 창작함에 있어 작가가 무에서 유를 창조하듯 직접 제작하는 방식과 달리 일상사물을 예술가가 활용해 예술품으로 제시하는 것, 아울러 우리가 흔하게 사용하고 있는 물건들이 예술품으로 간주될 수 있다는 독창적 발상이 현대예술의 대중화를 이끌고 있었다.

당시의 시대를 이응노는 간과하지 않고 시대적 유행 방식을 흡수해 자신의 표현양식으로 삼았다. 그러나 버려진 잡지나 신문지 조각들을 찢어서 색채별로 구분해 뜯어내고 붙여냈던 이응노의 꼴라주는 서양의 입체파, 팝아트 작가들과는 방법론적으로 다르다는 점이 이응노 연구자들의 주된 논점이다. 이응노가 종잇조각들을 붙였다 다시 떼어 내기도 하고 겹겹이 붙인 종이들을 긁어내어 밑에 있는 종이들을 드러나게도 하고 또 그 위에 먹이나 다른 안료로 채색하는 등 다양한 방법들을 동원해 서구의 작가들과는 차이성을 드러내려 했다는 점을 중요시하는 것이다.

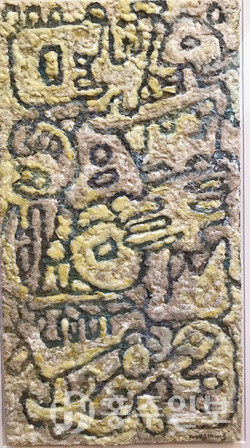

예시작품 이응노의 1960년대 실험작품 <꼴라주>는 실과 나무줄기, 나무껍질 등 여러 가지 재료를 활용한 작품이다. 이응노가 이러한 실험작품을 제작하게 된 배경에는 1960년대 당시 많은 유럽 예술가들이 실밥, 머리카락, 깡통, 철사, 플라스틱 등 캔버스와는 전혀 이질적인 재료나 잡지의 삽화·기사를 오려 붙여 작품을 제작함으로써 보는 사람이 전혀 상상할 수 없는 이미지이거나 무엇인가를 연상하게 하는 방식으로 사용하고 있었기 때문이다.

예시작품 <구성-목화솜 문자추상>은 1970년대 이응노의 문자추상 양식이 점점 완성돼 가고 있음을 보여주는 작품이다. 종이 위에 목화솜을 단단하게 뭉쳐서 붙이거나 엷게 펴서 바르기도 하고, 솜에 채색을 해 색의 변화를 추구하기도 하고, 한지에 먹을 먹여서 구긴 후에 문자의 윤곽을 따라서 붙이는 등 방식으로 제작했다.

이후 이응노는 동양의 상형문자와 금석문, 페르시아 문명의 수메르어, 고대 페르시아어 등 쐐기문자, 아랍문자, 유럽 전통의 캘리그라피 등을 자유자재하게 구성해 현대미술의 새로운 형식을 실험한다. 나무, 바위, 구름, 새, 곤충, 동물 등 자연의 형태와 춤추는 사람 형상이나 동양의 상형문자를 결합해 구성(Composion) 시리즈를 탄생시켰다. 이후 태피스트리, 헌 목재, 나무가구, 양털, 솜, 한지꼴라주, 수묵, 나무조각, 도자기 등 다양한 재료를 활용해 독특하면서도 생명력이 넘치는 다양한 특성을 지닌 문자추상 작품을 제작했다.

<이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다>