<조선 중기 당시(唐詩)의 大家 홍주인 손곡(蓀谷) 이달(李達)의 詩를, 그의 후손인 이환영 화백의 그림으로 재해석한 시의화(詩意畵)로 읽는다>

예맥요(刈麥謠:보리 베는 노래)

그림과 시의 관계를 ‘적과의 포옹’으로 표현하기도 한다.

‘그림이 시적 수준에 오르기 위한 노력과 詩가 회화적 수준에 오르기 위한 노력을 은유하는데 이는 상보적이며 독립적인 문학과 회화 예술의 특성 때문이기도 하다’

서화동원론(書畵同原論) 또한 미학적 유비(類比)로서 타당성을 갖는다. 그러므로 시의화(詩意畵)는 시(詩)서(書)화(畵)의 통합적 예술장르라고 볼 수 있는데 이러한 회화 전통은 조선 중기 이후 거의 시도되지 않고 있다. 전통 회화사에서는 이를 시의도라 칭한다.

이는 고례(古例)를 따르기 때문인데 이번 홍주성 역사관 기획전에서 시의화(詩意畵)로 바꿔 사용했다. 도(圖)나 화(畵)는 그림을 뜻하나 좀 더 현대적 용법의 회화(繪畫)라는 의미를 갖도록 한 것이다.

고연희 박사(서울대 규장각연구교수)도 ‘손곡 이달 시의화전’ 화집 서문에서 이를 같이 썼다.

필자는 전시 개막 인사말에서 “조선의 적선인 손곡의 위대한 시에 졸필을 들어 감히 그림을 그린 것은 400년간 구천을 떠돌았을 선조의 혼백이라도 고향에 모시고 싶은 간절함 때 문”이라고 변(辨)하였는데 이는 그만큼 시문학의 회화적 변용이 난감하기 때문이었다.

예맥요(刈麥謠)는 동산역시(洞山驛詩:허균의 학산초담수록)로도 불려진다. 동산현(洞山縣)은 양양도호부에 속한 작은 마을인데 ‘이삭줍는 노래’, ‘대추따는 노래’ 등이 함께 수록되어 있다.

강릉부사로 있던 양사언과 함께 금강산 구경을 했다는 기록(1565~1568)으로 보아서 강원도 일대의 양양, 회양, 안변지역에 머물면서 핍절한 백성들의 모습을 담아쓴 시로 추정해본다.

그곳에서 이달의 대표작인 ‘예맥요’가 탄생한다.

이달의 시는 단원 김홍도의 풍속도를 닮은 듯 회화적이다. 그리고 사실적이며 따뜻하고 슬프도록 아름답다. 예맥요는 당대의 현실을 그린 풍속시다. 시인은 곤궁한 살림, 끼니 조차 어려운 민초들의 삶을 그림 그리듯 쓴다. 젊은 아낙 홀로 견뎌내야 하는 삶의 무게가 어깨를 짖누르고 있음을 그린다.

“시골집 아낙네가 저녁거리 없어 / 비오는데 보리베어 집으로 오네 / 젖은 생나무는 눅눅해서 불도 붙지 않는데 / 방문에 들어서니 어린것들 옷깃 잡으며 우는 구나”

田家少婦無夜食 雨中刈麥草間歸

(전가소부무야식 우중예맥초간귀)

生薪帶濕煙不起 入門兒女啼牽衣

(생신대습염불거 입문아여제견의)

칠언절구의 탄탄한 구성, 28字의 詩語는 28개의 채색 물감이 되어 시대의 아픔을 그린다. 이달은 1539년 지금의 홍성군 구항면 황곡리에서 태어나 임진왜란과 정유재란으로 나라의 존망이 풍전등화 같았던 시대를 살았다. 그때 임금과 사대부들은 도성을 버렸고 백성들은 임금이 없는 궁궐을 불태웠다. 이달의 여러시에 이러한 시대의 아픔이 고스란히 담겨있다.

예맥요는 서정적인 노동요 같으나 실상은 처절한 시대의 아픔을 눈에 보듯 생생하게 묘사하여 마치 독일 표현주의 작품 같은 감동을 더한다.

인간의 가장 근복적인 감정을 격렬한 색채와 왜곡된 선으로 표현한 표현주의 미술은 세계1차대전으로 피폐한 독일을 비롯, 전 유럽을 풍미했다.

“어둠이 몰려오는 저녁나절 저녁끼니가 없어 배고파 우는 아이들의 울음이 빗소리에 젖어들고 아낙은 보리라도 한줌 베어와 고픈 배를 채우려 비를 맞으며 숲으로 온다. 급히 아궁이에 불을 붙이려 하나 비에 젖은 생나무는 매캐한 연기만 가득하고 돌아온 엄마를 보고 아이들은 옷자락을 붙잡고 운다.”

양식이 떨어져 채익지도 않은 청보리를 낫으로 베어와 삶아 먹었던 어린시절의 기억이 있다. ‘보릿고개’ 우리도 40-50년 전까지 그런 굶주린의 시대를 살았었다.

이달의 시는 사의전신(寫意傳神)의 생의(生意)와 생취(生趣)가 있다고 평한다. 시를 그림으로 재해석 하는 작업 또한 사의전신의 경지에 있어야 한다.

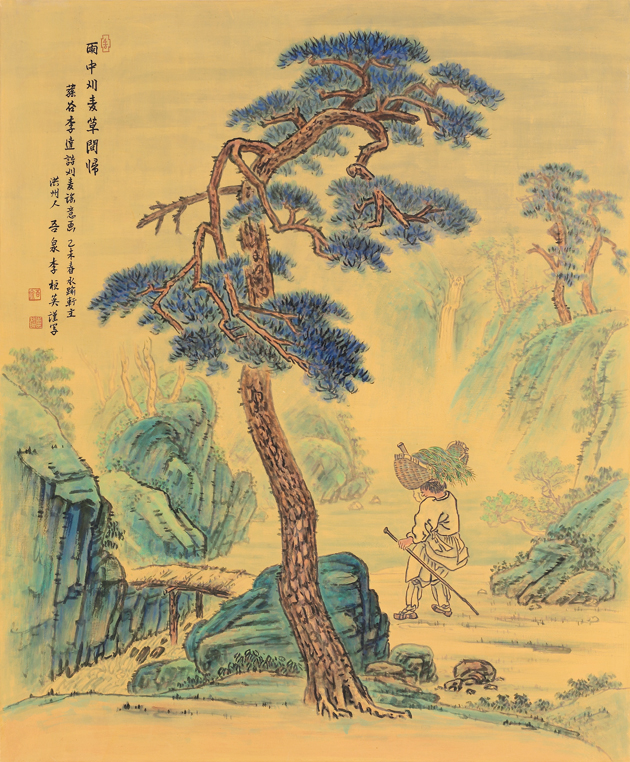

화면 전면 중앙에 압도하듯 서있는 노송은 시인 이달을 상징한다. 그는 보리를 베어 머리에 이고가는 젊은 아낙을 보호하듯 굽어본다. 다리 아래로 쏟아저 내리는 계곡물에는 빗소리와 멀리 숲속 초가에서 엄마를 기다리며 울고 있는 아이들의 울음이 담겨 있다. 꽉찬 화면의 계곡과 숲은 젊은 아낙의 현실이다. 왼쪽 상단 여백에 아낙의 집한채가 있음을 암시한다. 그리고 청보리를 담은 머리 위 바구니 속에 날을 숨긴 낫 자루가 빼꼼하다. 예맥요 시의화의 포인트다.

강원도 양양 어디쯤 산골풍경을 닮은듯한 계곡은 빗속에서 청록으로 곱다. 아낙을 지탱하는 거친 나무 막대기 하나, 그러나 결코 좌절하지 않으려는 엄마의 강인함, 조선 여인의 힘을 그린다.

필자는 사의전신을 위해 단원의 풍속화 ‘보부상도’에서 조선 중기의 여인을 빌려와 예맥요의 주인공으로 재탄생 시켰다.

400여년전 역사가 오늘의 시간속에 함께 있음을 본다. 이달의 시는 청신(淸新), 아려(雅麗)하며 고절(高節)한 품격이 있다는 최고의 평가를 누린 당시(唐詩)의 대가 였다.

그가 오늘 고향 홍주에서 세상을 떠난 400여년 후에야 비로소 시와 그림으로 우리와 함께 만나고 있다.

“雨中刈麥草間歸”를 화제로 삼았다.

(우중예맥초간귀)

동양화가, 운사회장

글·그림 / 오천 이 환 영