풀무학교 교단에서 노년의 강단까지

배움과 기록으로 이어온 ‘인생 여정’

[홍주일보 홍성=김용환 인턴기자] “‘사람은 걸을 수 있을 때만 자기 인생이다’라는 말이 있더라고요.”

지난달 22일, 홍성사회복지관 강의실. 주호창 광천노인대학장이 700번째 강의를 위해 강단에 섰다. 수업을 마친 어르신들은 매주 한 장씩 건네받는 ‘명언지’와 노래 한 곡이 적힌 종이를 손에 쥔 채 환하게 웃었다.

“우리 선생님은 만물박사고요, 훌륭하시고요, 다재다능하시고, 아주아주 훌륭하신 분입니다!”

수강생 대표는 상기된 표정으로 연신 칭찬을 이어갔다. 다른 어르신들도 고개를 끄덕이며 “선생님이 수업을 두 번 하신다면 두 번 다 오겠다”고 답했다.

배움의 끈을 놓지 않은 한 소년

1955년 홍동초등학교를 졸업한 그는 가정형편으로 중학교 진학을 포기했지만, 마을 서당에서 한자를 배우며 배움의 끈을 놓지 않았다. 1958년, 풀무학교 개교는 그의 인생 전환점이 됐다.

“주옥로 선생님의 ‘사람은 보람 있는 일생을 위해 일기를 써야 한다’는 말씀이 가슴에 확 와 닿더군요.”

공책이 귀하던 시절, 직접 노트를 매어가며 쓴 일기를 64년째 이어오고 있다. “젊었을 땐 체육선생이라 달리기도 잘했어요. 그런데 일기를 쓰다 보니, 글이 생각을 깊게 해주더라고요.”

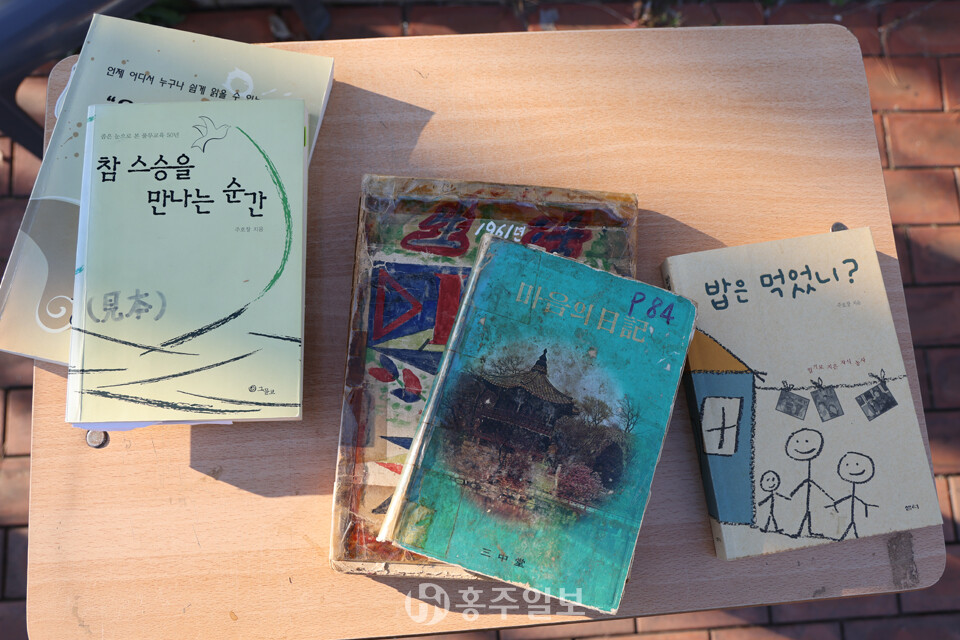

그의 일기는 4남매의 성장과정을 담은 육아일기·성장일기·입지일기·진취일기로 30년간 이어졌고, 전국 30여 매체에 소개되며 국가기록원 개관식 전시에도 올랐다. 훗날 《밥은 먹었니?》라는 책으로 출판됐다.

나는 오늘도 어르신들의 웃음 속에서 내 인생을 배웁니다

누군가의 마음에 남는 글 한 줄이 내 인생의 보람이죠

기록은 나를 단단하게 하고 강의는 나를 살아 있게 합니다

교단에서 삶을 가르친 참스승

그는 40여 년간 풀무학교 교단에 서며 학생상담을 병행했다. “가르치는 일은 단순히 지식을 전하는 게 아니라, 아이들의 삶에 스며드는 일이었죠.”

그의 기억 속엔 위기의 순간도 남아 있다. “어느 날 점심시간에 강당을 지나가는데, 퀘퀘한 냄새가 나더군요. 어떤 학생이 몸을 수그리고 있었어요. 서랍엔 농약병이 있더군요. 그 학생과 오랜 시간 이야기를 나눴죠.”

그의 눈에는 여전히 걱정이 묻어 있었다. “학생 상담은 정말, 정말 중요합니다.”

그의 교육관은 가족에게도 이어졌다. “아들의 담임을 맡았을 때, 친구들과 담배 피우다 걸렸어요. 그날 가족회의를 열었는데, ‘이건 아들 잘못이 아니라 내가 잘못 키운 내 탓이다’ 싶더군요. 그 자리에서 무릎을 꿇고 ‘내가 반성한다’고 말했어요.”

그에게 교단은 지식의 공간이 아니라, 마음을 나누는 자리였다. 학생의 눈물과 가족의 이야기까지 모두 그의 기록 속에 남았다.

기록으로 이어가는 현재의 삶

정년을 맞은 2006년 이후에도 그는 멈추지 않았다. 홍성노인복지관 한자교실을 시작으로 홍성사회복지관, 광천노인대학으로 강의 무대를 넓혀왔다.

“‘지지자불여호지자, 호지자불여락지자(知之者不如好之者, 好之者不如樂之者)’라는 말이 있어요. 시켜서 하는 건 힘들지만, 제가 좋아서 하니까 즐겁습니다.”

밤이면 강연과 좋은 글을 찾아 듣고, 인상 깊은 문장을 기록한다. 그렇게 모은 글귀와 노랫말을 인쇄해 어르신들에게 나누어주는 것이 그의 일상이 됐다. 즐거움으로 이어온 강의는 어느덧 700회를 맞았다.

2023년 아내가 췌장암으로 투병에 들어서고, 2024년 12월 세상을 떠났다. 그는 여전히 매일 추모공원을 찾는다. “혼자 살기 어렵겠다는 생각이 들었어요. 그래도 강의 준비를 하면 외로움이 조금 눌리더군요.”

그는 슬픔마저 기록으로 이겨냈다. 그에게 강의와 기록은 삶을 이어주는 두 축이다. 매주 어르신 손에 쥐어주는 한 장의 명언지는 그에게 ‘오늘의 이유’이자 ‘내일의 약속’이다.

그는 지금도 몇 권의 원고를 준비 중이다. 노인대학 운영일지 《황혼의 향연》, 명언집 《우리들의 이야기 4권》, 신앙노트 《믿음의 나침반》 등이다. “앞으로 더 늙기 전에 즐겁게 강의도 많이 하고, 책도 더 내고 싶어요. 자서전도 꼭 써보고 싶습니다.”

책상 위에는 다음 주 나눌 명언지가, 마음속에는 또 한 줄의 문장이 준비돼 있다. 그의 인생은 여전히 ‘기록 중’이다.