심훈, 1935년 농촌계몽소설 ‘상록수’ 집필 동아일보 창간 현상공모 당선

일제강점기 시대적 요건, 한국농촌 계몽운동 시대적 요건이 소설 값지게

한진은 1970~80년대 초까지 인천·평택을 오가는 여객선 드나들었던 항구

경기 안산에서 농촌운동을 하던 ‘최용신’과 큰조카 ‘심재영’을 주인공으로

충남 당진은 눈부신 산업화·공업화 속에서도 농촌과 어촌, 전통과 관광 등을 오롯이 품고 있다. 올곧은 정신문화도 종교와 문학적 유산 속에서 짙게 묻어난다. 수도권에서 가까운 이점 때문에 관광객들의 발길이 끊이지 않는다. 칙칙할 것 같은 철강단지와 공업단지, 여기저기 개발붐으로 떠들썩한 곳인데도 이같이 문학이 도저(到底)한 작가정신과 문화가 사람을 매료시키는 곳이다.

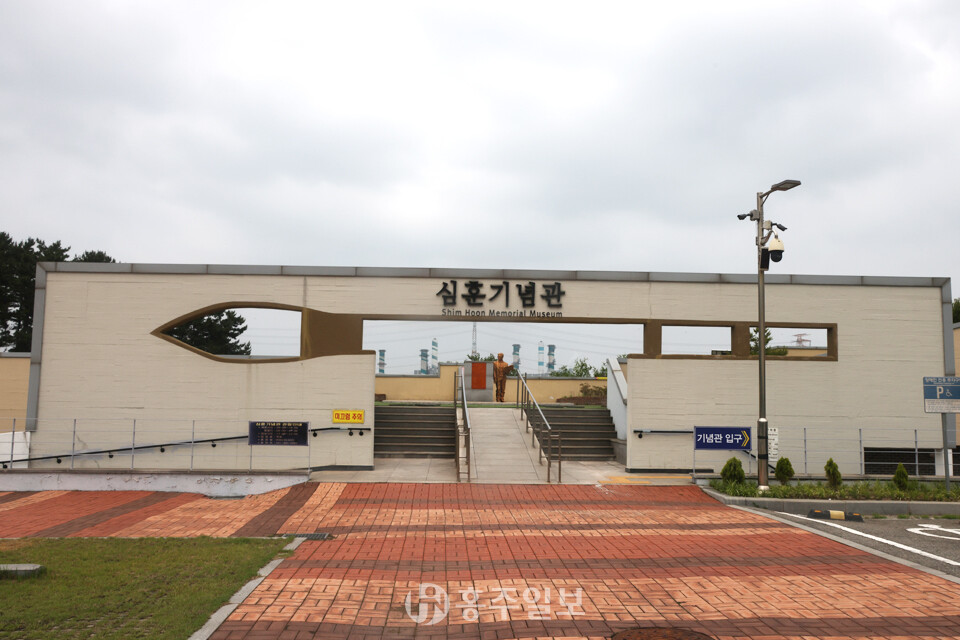

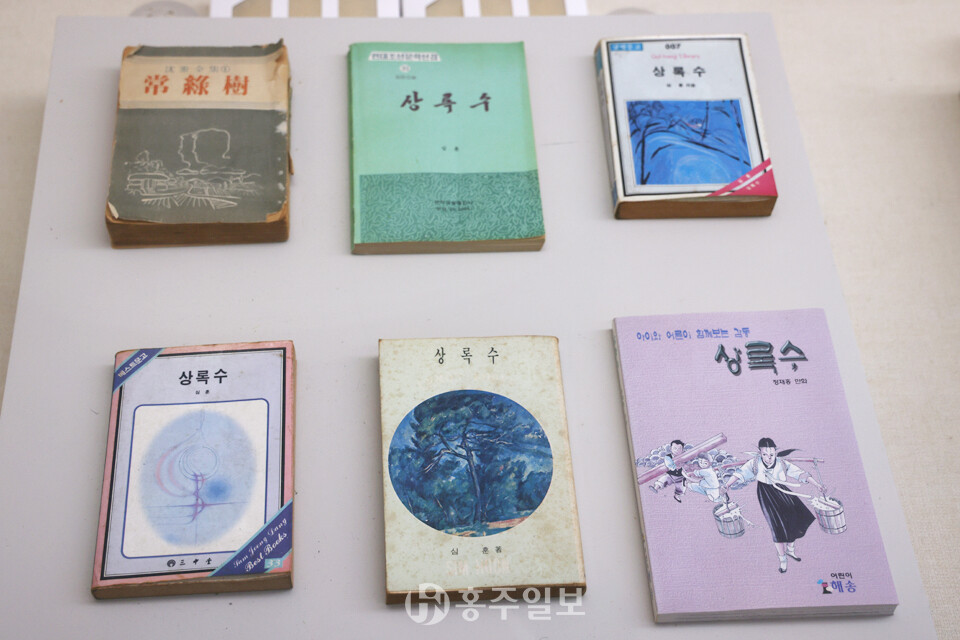

충남 당진지역의 대표적인 독립운동가이며 작가인 ‘심훈(沈熏, 본명 대섭; 1901~1936)은 1919년 3·1 독립운동에 가담한 연유로 6개월간 옥고를 치른 이후부터 문학작품 활동에 전념했다고 한다. 이 시기의 소설들은 항일정신을 고취시킨 내용이 많으며, 그중 1935년에 농촌계몽소설 ‘상록수(常綠樹)’를 집필해 동아일보 창간 15주년 현상모집에 당선됐다. 이후 ‘상록수’는 농촌계몽소설의 선구적인 작품이 됐다. 당진은 심훈의 상록수 정신을 후세에 전달하고 기리기 위해 당진읍 남산공원에 현충시설로 ‘상록탑’을 건립했다고 한다.

‘상록수’는 당시 농촌계몽운동의 선봉에 서서 농촌운동을 하는 박동혁과 채용신의 헌신적인 봉사와 둘 사이에 얽혀지는 사랑을 내용으로 한 소설이다. 청석골을 ‘다듬어지고 가꾸어진 성취된 사회로 만들려는 지향적 욕구와 식민지 치하라는 존재적 현실 사이의 갈등과 그 비극적인 현실’을 그린 농민소설이다.

일제강점기란 시대적 요건과 한국농촌 계몽운동의 시대적 요건이 이 소설을 더욱 값지게 한지도 모른다. 이 시대의 사회개량, 의식개혁의 뜻을 계승하고 늘푸른 청년 정신을 표현한다는 것이 상록수 정신이다.

■ 서해대교 한눈에 해돋이 명소 ‘큰덕미’

당진의 송악IC를 나와 왜목마을쪽으로 조금만 가면 ‘한진리’라는 작은 갯마을이 먼저 나타난다. 이 마을은 부곡국가공단을 사이에 두고 ‘부곡리’란 마을과 잇닿아 있다. 무심코 지나쳤을지 모르지만 두 마을이 농촌소설의 백미 ‘상록수’의 무대다.

전형적인 농촌마을에서 산업화·공업화 중심지로 탈바꿈한 지금의 당진 부곡리와 한진리는 소설의 주인공 박동혁이 농촌계몽운동을 편 ‘한곡리’로 묘사되는데, 당진 송악의 ‘한진리’와 ‘부곡리’를 합쳐 만든 마을 이름이다.

‘필경사’는 심훈이 소설 ‘상록수’를 쓴 집으로, 서울 생활을 청산하고 내려와 직접 짓고 이름을 지은 생가다. 주변 마을 일대가 상록수의 무대다. 주인공 박동혁이 농촌계몽운동을 벌인 소설 속 ‘한곡리’는 필경사가 있는 송악읍 ‘부곡리’와 인근 ‘한진리’를 합친 가상 마을이다. 소설 속 풍경 ‘해변에서 새우를 잡아 말리고, 준치나 숭어 잡는 철이 되면’은 당시 한진포구를 묘사한 것이다.

지금은 한진포구에서 서해대교가 한눈에 보이는 이 마을은 새해 해돋이 명소가 됐다. 소설 속 ‘큰덕미’는 실제 지명으로 고대국가공단이 조성되면서 사라졌다. 심훈은 경기 안산에서 농촌운동을 하다 숨진 ‘최용신’과 큰조카 ‘심재영’을 주인공으로 설정해 일제강점기인 1935년 소설 ‘상록수’를 썼다. 큰조카 심재영은 당시 부곡리에서 마을 청년들과 농촌운동을 했고, 당시 세운 야학당이 ‘상록초등학교’로 발전해 1995년 세상을 뜨기 전까지 교육사업을 펼쳤다. 필경사는 심훈이 작고한 뒤 교회로 쓰이다가 심재영이 사들여 당진시에 희사했다. 심훈의 묘도 2008년 11월 경기 안성에서 이곳으로 옮겨왔다.

농촌마을인 ‘부곡리’와 어촌마을인 ‘한진리’는 당초 신작로로 연결돼 있었고, 길옆에는 천일염을 생산하는 염전이 펼쳐져 있었다. 소설 ‘상록수’에서 ‘해변에서 새우를 잡아 말리고, 준치나 숭어 잡는 철이 되면’이라고 표현된 한진리에서는 사실 준치나 새우가 나온 지는 이미 오래됐다고 한다. 요즘에는 준치나 새우는 나오지 않고 숭어는 봄철에만 조금 잡히고 있다고 한다. 지금은 여름이면 바지락, 겨울이면 굴을 주로 채취한다. 겨울철을 빼면 우럭과 놀래미를 잡으려고 배를 빌린 낚시꾼들이 선창에서 북적대는 모습도 자주 눈에 띈다고 한다.

소설은 또 ‘큰덕미’라는 실제 지명을 그대로 사용하고 있다. 지금은 공단이 조성돼 없어졌지만 한진리 뒤 바다 쪽으로 볼록 튀어나온 산이었다. 한 신문사의 학생계몽운동 상을 받는 자리에서 만나 사랑을 키우며 농촌운동을 함께 벌이는 채영신을 동혁이 맞이한 곳이다. 영신이 조그만 발동선을 타고 온 이곳은 ‘하루 한 번 똑딱이(석유발동선)가 와닿는 조그만 포구로 주막 몇 집과 미류나무만 엉성하게 선 나루터’라고 묘사된다. 하지만 큰덕미는 이런 것이 없었고 한진이 그랬다고 한다. 한진은 1970년대 초까지 인천을 왕래하는 여객선이 드나들었고, 1980년대 초까지 경기도 평택을 오가는 배가 운행됐다고 한다. 서해안고속도로가 개통된 지금은 서울이 가깝지만 그 당시만 해도 서산, 태안이나 당진에서는 오히려 배(여객선)를 이용해 인천으로 가는 것이 가깝고 시간이 단축됐다. 지금까지 인천에 서산·태안·당진 출신이 많이 살고 있는 것도 이런 이유에서다.

큰덕미가 있던 곳에는 지난 1998년 67만여 평의 고대공단이 들어서 있고, 신작로와 염전이 있었던 공간은 2000년 94만 평의 부곡공단이 입주, 소설의 무대는 상전벽해(桑田碧海)가 됐다.

■ 일제의 수탈 민족말살, 농촌계몽운동 포부

심훈이 쓴 소설 ‘상록수’에는 1930년대 농촌계몽운동에 나서는 여성 채영신이 주인공으로 등장한다. 일제 수탈과 민족말살정책으로 피폐해진 농촌에 교육으로 희망과 민족의식을 불어넣은 채영신은 허구의 인물이 아니다. 당시 실제 농촌계몽운동을 펼친 최용신이 모티브가 됐다.

농촌계몽운동가 최용신은 1909년 8월 12일 함경남도 덕원군 현면 두남리에서 아버지 최창희의 2남3녀 중 넷째(차녀)로 태어났다. 할아버지가 인재양성을 위해 사재를 털어 학교를 설립할 정도로 교육열이 높은 집안이었다. 원산에 있는 루시여자고등보통학교를 수석으로 졸업한 최용신은 1928년 서울감리교 협성여자신학교에 입학했다. 여기서 황애덕의 가르침을 받으며 평소에 바라던 농촌계몽운동의 포부를 키웠고, 농촌계몽운동에 본격적으로 몸담기 시작했다.

1931년 기독교청년회(YMCA) 농촌사업부는 최용신을 경기 수원군 반월면 샘골(지금의 안산시 상록구 본오동)로 파견, 농촌계몽운동을 전개했다. 최용신의 지도력이 인정되면서 60명 규모로 인가받은 샘골강습소가 비좁게 되자 새 학원건립운동을 전개, 1933년 설립에 성공했다.

최용신은 농촌발전과 장기적인 계몽운동을 위해 더 공부할 필요를 느껴 1934년 봄 일본 고베신학교(神戶神學校)에 유학, 사회사업학과에 입학했다. 하지만 심한 각기병으로 반년 만에 귀향할 수밖에 없었다. 귀국 후 샘골 사람들의 간청에 따라 샘골로 돌아가 농촌계몽운동을 이어 갔지만 얼마 지나지 않아 장중첩증으로 두 번의 수술을 받았고 화농복막염까지 겹쳐 이듬해 1월 23일 세상을 떠났다.

최용신이 운영했던 천곡학술강습소는 당시 일제의 억압 속에서도 민족 정체성을 지키기 위한 중요한 교육 공간이었다. 강습소는 민족 관념을 교육하며 조선어를 국어로 가르쳤다. 하지만 1933년, 일제는 학술강습소를 사상운동의 진원지로 간주하고 폐쇄를 결정했다.

최용신이 세상을 떠난 뒤 동생 최용경이 강습소 운영을 이어갔지만, 1936년 당국의 폐쇄 명령으로 문을 닫았다. 샘골강습소(천곡학술강습소)와 같은 교육운동은 무산자에게 초점을 둔 인간해방과 민족해방의 목표를 담고 있었다. 이러한 노력은 브나로드 운동과 연계돼 농민과 빈민을 위한 교육의 가치를 일깨우는 데 기여했다.

안산 상록구 샘골서길에는 ‘최용신기념관’이 있다. 1종 전문박물관으로 2007년 최용신의 생애를 기리기 위해 지하 1층, 지상 1층의 한옥 형태로 건축됐다. 옛날 샘골강습소의 모형과 당시 사용하던 악보와 교재, 심훈의 ‘상록수’ 초판 등을 볼 수 있다. 최용신의 헌신적 활동에 감동한 주민들은 샘골 뒷동산 솔밭 3300㎡(1000평)를 기증했다. 주민들은 샘골강습소 건축 발기회를 조직하고 공사에 들어가 1933년 1월 낙성식을 했다. 강습소 신축은 최용신의 헌신적 활동에 찬사를 보내고 존경심을 표시하는 계기가 됐다. 기념관 주변에는 조형물과 심훈 문학비, 유훈비, 최용신 묘소, 최용신이 직접 심은 향나무, 샘골강습소 주춧돌 15개와 샘골교회 등이 있다. 기독교대한감리회 샘골교회는 1907년 설립됐다. 최용신의 얼이 살아 숨 쉬고 있는 곳으로 최용신은 이 교회를 빌려 샘골강습소를 운영했다.

교회는 홍원삼과 홍순호 형제가 샘골 한 가정집에서 예배를 드리면서 시작됐다. 1911년 예배당을 건축했으며, 1929년 장명덕 전도사가 이곳에 샘골학원을 운영했다. 1931년 최용신이 부임하면서 학생 수가 급격히 늘었고, 1934년 초대 담임목사로 전재풍 목사가 부임했다. 감리교신학대학교는 2001년 최용신에게 명예졸업증서를 수여했다.

1964년 한국여성단체협의회에서는 최용신의 업적을 기려 ‘용신봉사상’을 제정해 해마다 시상하고 있다. 정부에서는 1995년 최용신에게 건국훈장 애족장을 추서했다.

<이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다>