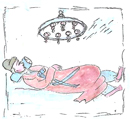

1.咏燈影(영등영) 옥중의 심회를 담고 보니 바구니엔 철철 넘친 시가 상당한 수 있었다. 천정에 매달려 있는 등과 물에 어린 창이 반사하고 있는 두 개의 등을 제시한다. 자신이 누워 있는 자리에는 두 개의 불빛이 다 못 미친다. 몸을 움직이기가 쉽지 않은 감옥이란 공간을 생각해보면 시를 보다 쉽게 이해할 수 있을 것 같다. 구도의 길을 걸어가야 했지만 감옥에 갇혀 있는 신세인 것을 발견하는 모습이다. 시인은 두 눈은 아무래도 잘 보이지 않고 희미한데, ‘선승(禪僧)입네’ 소리쳤던 내가 되려 부끄럽네 라고 읊었던 시 한 수를 번안해 본다.

咏燈影(영등영)

창문도 차가운 밤 등 그림자 바라본다

두 눈은 아무래도 잘 보이지 않는데

선승을 자랑했던 내가 오히려 부끄럽네.

夜冷窓如水 臥看第二燈

야랭창여수 와간제이등

雙光不到處 依舊愧禪僧

쌍광불도처 의구괴선승

선승 (禪僧)입네, 소리쳤던 내가 부끄럽구나(咏燈影)로 번안해본 오언절구다. 작자는 만해(卍海) 한용운(韓龍雲:1879̴1944)이다. 위 한시 원문을 의역하면 [밤이 차서 창문도 물과 같은 밤에 / 등 그림자 바라보며 가만히 누워 있었네 // 두 눈은 아무래도 잘 보이지 않고 희미한데 / 선승(禪僧)입네, 소리쳤던 내가 되려 부끄럽구나]라는 시상이다. 아래 감상적 평설에서 다음과 같은 시인의 시상을 유추해 본다. ‘눈이 희미해지면서 잘 보이지 않는 걸 보니, 도리어 부끄럽네. 선승입네 소리쳤던 내가’ 라는 화자의 상상력을 만난다.

위 시제는 [등 그림자를 읊으며]로 번역된다. 활활 타고 등 그림자를 보고, 그림자를 같이 초라한 시인 자신의 인생을 생각해 보았던 것 같다. 등불도 마찬 가지였을 것이니. 흔히 인생을 그림자에 비유하는 시인들이 많았다. 하 많은 세월이 지나가고, 다가오건만 그림자 같이 순간적으로 살다가 ‘찰라(刹那)’라는 한 줄기 바람을 부여잡다가 그렇게 훌훌 털며 허무하게 떠나감을 비유하였기 때문이다.

시인은 이런 자기의 처지를 생각하며 시상을 일으키고 있다. 겨울밤은 무겁고 차며 창문도 차가운 물과 같은 밤인데, 등 그림자 바라보며 누워 있으며 자신의 살아온 과정을 생각해 보았던 것 같다. 그랬을 것이다. 개혁과 개방이란 틈바구니 속에 자라면서 구한말과 개화기를 뚜벅뚜벅 걸었다. 남들은 쉽게 걷는 길을 우회전하며 걸었다. 시인의 길, 언론의 길. 그리고 스님의 길을 걸었기에 그랬을 것이다.

화자는 두 눈으로는 아무래도 잘 보이지 않고 세상이 희미하게 다가온데, [선승(禪僧)입네, 소리쳤던 내가 되려 부끄럽구나]하며 자신을 되돌아본다. 선승의 자질을 갖추었던가. 선승의 바른 길을 걸었었던가를 회상하며 부끄러움을 감추지 못한 모습을 본다. 지난 날의 자기를 되돌아보는 가장 인간적이고 가장 원초적인 물음을 던진다.

<한자와 어구>

夜冷:밤이 차다. 窓如水:창은 물과 같다. 곧 ‘차다’는 뜻임. 臥看: 누워서 보다. 第二燈: 두 번째의 등불, 곧 등 ‘그림자’를 뜻함. // 雙光:두 눈. 不到處: 이르는 곳이 없다. 곧 희미하다. 依舊:옛에 의지하다. 회상하다. 愧:부끄럽다. 禪僧:스님. 선승이라고 말했던 그 자체.

시조시인․사)한국한문교육연구원 이사장