홍성·공주·보령·태안·보은 등 규모 2.2~5.2 지진 발생지역

일본 등 선진국에 비하면 여전히 지진에 무방비한 실정

지난달 네팔에서 발생한 지진은 규모 7.8의 강진으로 81년 만에 최악의 지진이라 불릴 만큼 피해가 엄청난 상황이다. 네팔 재해대책본부에 따르면 사망자가 5000명에 이르고, 부상자가 1만 명에 이르며, UN은 660만 명 이상의 이재민이 발생한 것으로 추산하고 있다. 네팔 수도 카트만두 동북쪽에서 6.7의 여진이 발생하는 등 규모 4.0에서 6.7의 여진도 수십 차례 이상 일어난 상황이다. 수색과 생존자 구조 작업이 진행되고 있어 사망자는 계속 늘어날 것으로 알려지면서 과거 한반도에 있었던 지진에 대해 관심이 모아지고 있다. 특히 과거 지진을 직접 경험했던 홍성의 경우에는 더욱 그렇다. 예전부터 우리나라에는 크고 작은 지진이 꾸준히 일어났다. 고려시대 역사서 ‘고려사’와 ‘고려사절요’ 등에 190여 건의 지진발생이 기록돼 있고 ‘조선왕조실록’에는 2000여건에 이르는 지진이 기록돼 있다. 기상청에서 아날로그 관측계를 설치한 이후 발생한 지진으로는 1978년 1978년 9월 16일 02시 07분 05.8초에 일어난 진도 5.2 규모의 속리산지진에 이어 10월에 일어난 진도 5.0 규모의 홍성지진이 대표적이다.

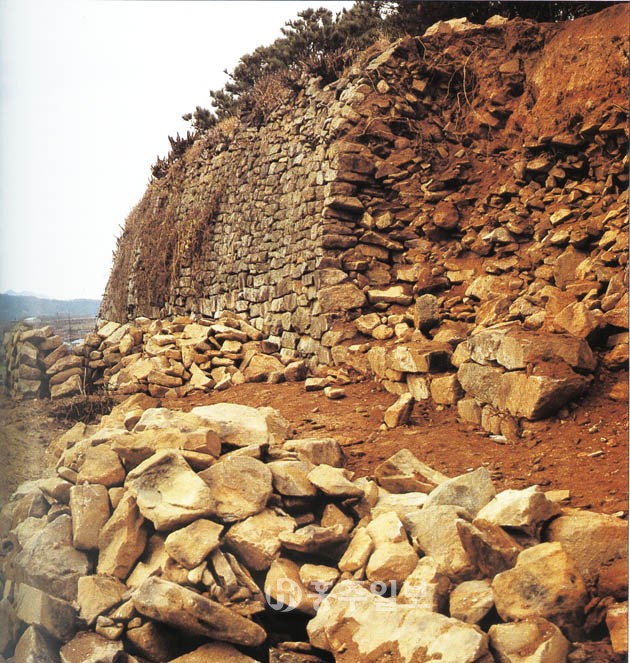

홍성에서의 대표적인 재난사례로 꼽히는 홍성지진은 1978년 10월 7일 오후 6시 21분 12초부터 3분 9초 동안 홍성읍 일원에서 일어난 강진으로 리히터 규모(M) 5.2(진도 V)를 기록했다. 이 지진으로 인해 2명이 부상하고, 홍성군청을 중심으로 110여 채의 건물이 파손됐으며, 1000여 채 건물의 50%에 균열이 생기거나 붕괴됐다. 또 홍주성의 성곽이 무너졌고, 슈퍼마켓의 진열된 물건들이 쏟아졌으며, 일시 정전과 전화 불통 현상 등이 발생했다. 지면이나 아스팔트 도로에 최대 5㎝ 이상의 균열 현상이 뚜렷하게 관찰되는 등 5억 원 정도로 추산되는 재산 피해를 일으켰다. 진앙지는 북위 36.6도, 동경 126.7도로 충북 보은의 속리산지진과 같은 위도로 확인됐다. 1978년 9월 16일 속리산 부근의 지진(리히터 규모 5.2 = 진도 IV)이 발생한 후 여진으로 한 달 뒤 홍성지진이 발생한 것으로 파악하고 있다. 이후 홍성에서는 2002년 3월 7일 오후 11시 30분경 리히터 규모 3.0의 약진이 2~3초간 발생해 인근 서산이나 보령시 등 충남 서해안 일부지역에서 집이나 문틀이 흔들리는 정도의 진동을 느낄 수 있는 약진이 발생하는 등 지진으로부터 안전지대가 아니라는 우려가 제기되고 있다.

당시 홍성지진은 우리나라에서의 지진관측 확대 필요성을 대두시켰던 계기가 됐던 대표적 사례로 꼽히고 있다. 이런 필요에 의해 1977년 서울과 광주, 단 두 곳에서 지진관측이 이루어지던 여건이 1980년부터는 6개소로 확대됐으며, 기상청에서 관측을 통해 발표하는 지진발생 현황은 1978년부터 확인해 볼 수 있다. 우리나라는 환태평양지진대 근처에 있어 그 동안 지진이 발생할 가능성은 있지만 약진에 그치는 지역으로 분류돼 왔다. 실제로 이런 강진 규모의 지진이 발생하기 전까지는 지진의 위험으로부터 안전지대로 여겨질 만큼 발생 횟수도 적었고, 지진이 발생하더라도 규모가 작았기 때문에 국가적 차원에서 별다른 재해 방지 대책을 세워 놓지 않았다. 그러나 이런 규모의 지진으로 인해 한반도에도 강진이 발생할 가능성이 대두되면서 지진에 대한 경각심이 높아졌고, 이러한 인식에 따라 건축물에 대한 내진 설계기법이 도입되기 시작한 계기가 됐다.

홍성지진을 전후로 서울과 중부 지역에서도 잇따라 지진이 발생했고, 1980년에는 규모 5.3의 강진이 북한의 평안북도 삭주에서 일어나기도 했다. 또 한반도에서만 1998년 32회, 1999년 37회, 2000년 28회 등의 지진이 발생한 것으로 통계자료에 기록돼 있다. 이로 인해 지진에 대한 대비책이 강구되기 시작했고, 이의 일환으로 1988년부터 건축물 내진설계를 법으로 강제하는 한편, 1992년에는 도로 및 교량 표준시방서를 개정해 교량도 내진 설계를 하도록 규정했다. 그러나 1988년 이전에 설계 및 시공된 건물이나 1992년 이전에 가설된 교량 등은 지진에 대해 무방비 상태이며, 일본 등 선진국에 비하면 여전히 지진에 무력한 실정이다. 최근에는 2014년 3월 28일 오전 10시40분쯤 경북 상주시 서북서쪽 24km 지역에서 진도 2.6의 지진이 발생했다. 일부 지역에서 건물이 약하게 흔들리는 정도의 진동이 감지됐을 뿐 별다른 피해는 없었던 것으로 전해진다. 지난 2008년 9월 29일에는 충남 공주에서 리히터 규모 3.4~3.5의 지진이 발생했다. 대전지방기상청과 한국지질자원연구원에 따르면 29일 오전 9시 26분 14초에 북위 36.25도, 동경 127.25도, 충남 공주시 남동쪽 15㎞ 지점에서 리히터 규모 3.4(대전기상청)~3.5(지질연)의 지진이 일어났다. 당시 지진은 대전과 충남 전역에서 몸에 진동을 느낄 정도였다는 대전기상청 관계자의 설명이었다.

지난 2007년 1월 강원도 평창에서 발생한 리히터 규모 4.8의 지진으로 대전과 충남지역에서 몸이 흔들릴 정도로 느낌이 컸으며, 지난 2008년 5월 31일 21시 59분 30초에 북위 33.50도, 동경 125.69도, 제주시 서쪽 78km 해역에서 리히터 규모 4.2의 지진이 발생한 이후 5개월만이다. 당시 제주지진은 제주시 고산 일대의 건물이 흔들리고 창문이 흔들릴 정도였으며, 서귀포기상대의 지면과 건물이 약하게 흔들렸다. 또 진도지역에서는 4초 정도 건물이 흔들렸으며, 전남 목포, 무안, 영암, 장성지역에서도 2~5초 정도 건물이 흔들리고, 의자, 침대에서도 흔들림을 느꼈던 것으로 확인됐다. 이밖에도 동해안에서는 1981년, 1982년, 2004년 세 차례에 걸쳐 진도 5.0 가량의 지진이 발생했었고, 서해안에서는 1994년, 2003년 두 차례 총 세 번의 진도 5.0 가량의 지진이 발생한 적이 있다.

2013년 5월 18일 오전 7시 2분쯤에는 인천 백령도 남쪽 31㎞ 해역에서도 국내 역대 순위 6위 지진(규모 4.9)이 발생하면서 우리나라도 지진 안전지대가 아니라는 우려가 제기됐다. 특히 19일 오전 5시쯤 백령도 인근 해역에서 규모 2.3의 여진이 발생하는 등 이틀 동안 총 9차례 여진(규모 2.2~3.3)이 발생, 1978년 기상청이 지진 계측을 시작한 이래 가장 많은 여진이 나타났다. 지난 2004년 경북 울진군 해역에서 일어난 지진(규모 5.2)에 이어 9년 만에 가장 규모가 컸다. 당시 기상청 관계자는 ‘백령도에서 약 200㎞ 떨어진 서울은 물론 충남 홍성·서산 등지에서 몸이 흔들리는 느낌을 받았다’는 지진 유감(有感·지진의 진동을 느끼는 것) 제보가 잇따라 들어왔다고 설명한바 있다. 문제는 백령도 지진보다 에너지 강도가 40~50배나 큰 규모인 6.0 이상의 대형 지진이 우리나라에서도 발생할 가능성이 있다는 점이다. 6·25 전쟁 중이던 1952년 3월 19일 평양 부근에서 규모 6.3 지진이 발생했다는 기록(러시아 관측소)이 있고, 옛 문헌에는 ‘경주 지진으로 100여 명이 숨졌다’(799년)거나 ‘속초 부근 바다가 지진으로 터지고 설악산 흔들바위 부근에 암석 산사태가 일어났다’(1681년)는 기록이 남아있다.

지난 2013년에는 7월 23일 규모 2.7, 26일 규모 2.2, 28일 규모 2.8의 지진 그리고 29일 규모 2.8의 지진이 충남 보령해역에서 일주일새 네 차례나 발생했던 일이 있다. 당시 진앙을 놓고 볼 때는 군산 어청도해역 등 반경 10㎞ 안에서 19차례의 지진이 감지됐다고 밝힌바 있다. 2014년 4월 1일에는 태안 앞바다에서 국내 지진관측 이래 4번째 크기에 해당되는 규모 5.1의 지진이 발생했다. 2013년 우리나라에서 관측된 지진은 총 93회로, 10년 전인 2003년의 38회에 비해 2배 이상 증가한 수치이다. 2003년 관측지진 수가 2002년의 49회, 2004년의 42회에 비해 다소 줄어든 것은 사실이나, 2000년대 초반에 비해 대체로 2배 정도 증가됐다. 기상청에 따르면 1980년대에는 지진이 연평균 15.7회 발생했는데, 1990년대 25.5회, 2000년대 43.6회에 2010~2012년 3년 동안에는 연평균 50회로 늘었다는 보고가 있다. 결국 홍성을 포함한 한반도는 지진으로부터 안전지대가 아니라는 사실을 증명하고 있는 것이다. 앞으로 건축물 등에 대한 내진설계는 필수적이며, 기존의 건축물에 대해서도 내진보강 등 지진에 대비한 각종 대책마련이 절실히 요구되고 있다.