아산에도 활발히 활동한 독립운동가와 치열한 독립운동의 현장이 있다. 우리 역사상 국난극복의 상징적 위인으로 떠오른 성웅 이순신 장군이 아산 출신이다.

아산의 온양공립보통학교(현재 온양초등학교)는 1908년 6월 온양군 관아의 객사 건물에 세워졌다. 조선 시대 관아가 있던 곳이었기에 오랜 기간 고을의 중심지로 자리매김을 했다. 이런 상징성은 3·1독립운동 당시에도 큰 영향을 미쳤고, 반일 의식도 컸다. 동학농민전쟁 당시 ‘온양 일대의 동학교도들이 붙잡혀 감옥에 갇히거나 재산을 빼앗겼고, 정부군에 의해 체포된 동학농민군이 온양군 관아 인근에서 처형된 일도 있다’고 기록하고 있다.

‘아산 3·1운동의 역사’를 살펴보면 온천리에 있던 조선 왕실의 온양행궁이 1904년 일본 자본가들에 의해 강탈돼 여관과 목욕탕으로 전락했고, 온양군 관아가 폐지됐다. 이런 일련의 일들로 인해 일제에 대한 저항정신이 커지고 있을 때, 아산에서의 첫 시위가 일어났다.

1919년 3월 11일 온양공립보통학교 학생들은 학교 운동장에 모여 ‘조선독립만세’를 소리 높여 외친 것이 ‘시발(始發)’이다. 당시 학교장 구로기 요스케가 나서 적극적으로 만류함에 따라 학생들은 일단 자진 해산하고 귀가했지만 이게 끝이 아니었다. 3~4학년 학생들이 동맹 휴교를 결의하고 다음 날인 12일 장터에 모여 다시 만세를 부르기로 했다. 시위 정보를 입수한 일제 헌병대가 임시 파출소를 학교 부근에 세운 뒤 학생들을 붙잡고 때리며 시위를 막으려 했지만, 학생들은 망설임 없이 거사를 감행했다. 12일 오후에는 보통학교 학생들과 시민 200여 명이 온양장터에서 ‘대한독립만세’를 외치며 시위에 나선 것이 본격적인 만세운동의 시작이었다.

■ 선장면 만세운동이 3·1 만세운동의 절정 이뤄

아산 지역의 만세운동은 온양장터 시위 뒤 2주 정도 소강 국면을 보이다가 3월 말부터 봉화시위로 다시 불타오르기 시작했다. 봉화만세운동은 산꼭대기에서 봉화를 올려 만세를 외치는 형식으로 진행됐다. ‘3월 31일 밤 탕정면, 염치면, 배방면, 송악면 등 여러 면에서는 각 동리의 산 50여 곳에서 횃불을 올리고 군중 2500여 명이 참가해 만세를 부르면서 봉화만세시위를 펼쳤다’고 아산의 3·1운동사는 기록하고 있다.

아산 지역의 3·1독립운동이 절정에 이른 것은 4월 4일 선장면의 만세운동이다. 선장면은 바닷가와 접한 지역이었고 장날이면 인주면, 신창면, 도고면 주민들과 인근 당진 사람들도 모여들던 곳이다. 포구에는 생선이나 해산물을 실은 배가 드나들었고 장꾼들은 이 수산물을 가져다가 장터에서 판매했다. 선장 만세운동을 이끈 인물 중 주목할 만한 사람은 정수길(1895∼1979)이다. 정수길은 동학농민전쟁에 참여했던 정태영의 아들이다. 일찍이 지역의 동학지도자로 주목받았던 부친을 따라 천도교에 입교한 정수길은 10대 때 신창의 사립학교에서 신학문을 익히면서 계몽의식에 눈떴다. 이러한 의식의 결과 3·1운동 당시 지역민들과 함께 독립선언을 하기로 뜻을 모으고 만세시위를 계획한 것은 자연스러운 일이었다. 4월 4일 오후 3시 선장면 군덕리 시장에 정수길과 김천봉 등 4명이 장터에 모인 군중들에게 ‘조선독립시위운동에 함께하자’고 절규한다. 200여 명의 시위대가 호응했고 주도자들을 따라 헌병주재소로 이동했다. 주재소에 도착한 군중들은 몰려가 건물과 창에 돌을 던지는 등 격렬한 시위를 펼쳤다. 만세 군중들이 해산한 것은 헌병의 발포로 시위 참가자 최병수가 목숨을 잃은 뒤였다고 한다. 선장면에 세워진 ‘기미독립무인멸왜운동 기념탑’은 선장면의 4·4만세운동을 기리고 무인멸왜기도운동을 기념하는 탑이다. 무인멸왜운동이란 1938년(무인년) 천도교에서 일제의 패망과 우리나라의 독립을 기원하면서 독립자금을 모금했던 운동을 의미한다. 선장 만세시위에 참여했던 정수길은 무인멸왜운동에도 앞장섰다가 일제 경찰에 체포돼 고문을 당했다. 선장면은 지난 2019년 4·4 만세운동기념공원을 조성하고 기념 동상을 세우는 등 3·1운동 100주년 행사를 치렀다.

■ 이세영·창영 형제 독립운동가 2명 배출

조선 중기 임진왜란 당시의 국난극복 정신이 한말 일제의 침략을 맞이한 국가적·민족적 위기상황에서 항일독립운동으로 계승됐다. 아산 출신의 고광(古狂) 이세영(李世永, 1869~1938)은 그 전형을 보여주는 인물이다. 이세영은 1869년 아산시 음봉면 신휴리에서 이순신 장군의 12대손으로 태어났다. 이세영의 집안은 대대로 벼슬을 지낸 무반가문이었다. 생부 민하(敏夏)는 무과급제 후 현감을 지냈고, 13살 때 3종숙 민철(敏哲)에게 입양됐다. 양부는 정3품 훈련원정(訓練院正)과 수군절도사를 지낸 무관이었다. 어머니 평강 채씨가 ‘호랑이 꿈을 꾸고 잉태했다’는 고광 이세영은 어려서부터 강개한 성품에 재능이 뛰어났다. 어린 시절 이세영은 전통 주자학을 공부했으나, 고루하고 경직된 유학세계에 머물러 있지 않았다. 21세가 되던 해에 서울로 올라가 관립 신식 교육기관인 육영공원(育英公園)에서 공부하며 근대문명에 눈뜨게 됐다. 이 무렵 일제의 침략으로 인해 국운은 나날이 위태로워졌다. 이에 이세영은 1894년 청일전쟁을 계기로 국난극복을 위한 항일투쟁 전선에 본격적으로 투신하게 된다.

항일전에 투신할 결심을 굳힌 이세영은 청일전쟁 발발 무렵 고향 아산을 떠나 의병 봉기의 기운이 왕성하던 정산군 관현리(현 청양군 장평면)로 이사했다. 이세영이 이사한 다음 해에는 참판 민종식이 정산으로 내려왔으며, 1900년에는 재야 항일의 거두 면암 최익현도 정산으로 내려왔다. 이들은 서로 긴밀히 연계해 의병투쟁을 공동으로 전개할 계획을 구체적으로 추진한다. 이세영이 항일투쟁에 제일 먼저 투신한 것은 1895년 전기의병 때였다. 김복한 의병장을 중심으로 홍주의병이 봉기했을 때, 이세영은 참모장으로 홍주의진에 참여했으나 곧 패산하고 말았다. 이때 받은 충격으로 이세영은 이후 재야투쟁의 한계를 절감하고 무반가문의 전통을 이어 정통 무관의 길로 나갔다.

군부 주사로 출발한 이세영은 육군무관학교를 졸업하고 참위(현 소위)로 임관한 뒤 정3품 정위(현 대위) 계급에 올라 친위대 지휘관을 거쳐 헌병대장 서리를 맡았다. 하지만 군부가 일본군의 철저한 간섭하에 놓여 있었기 때문에 이세영이 국권회복을 위해 실제로 할 수 있는 일은 없었다. 1904년 러일전쟁이 발발하게 되자, 이세영은 미련 없이 서울 생활을 청산하고 청양의 정산으로 내려와 재기 항쟁의 기회를 노렸다.

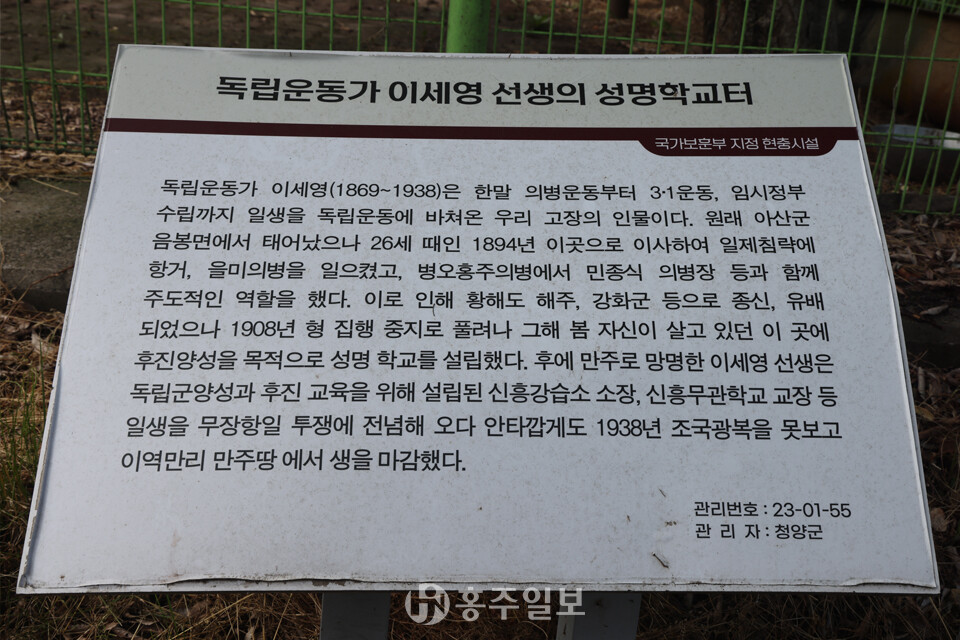

이세영이 낙향한 이듬해인 1905년 11월 일제의 강압에 의해 망국조약인 을사조약이 늑결되자, 전 민족이 일어나 여기에 항거했다. 이세영은 민종식이 주도하던 홍주의병에 중군장으로 참여해 1905년 5월 홍주성에서 일본군과 치열한 공방전을 벌였다. 하지만 화력의 열세로 패산, 동료들과 함께 포로로 잡혀 서울로 압송됐다. 1906년 11월 종신유배형을 받고 정운경, 전덕원, 황청일 등 의병장들과 함께 황주로 귀양을 갔다가 1908년 특사로 풀려났다. 항일전에서 쓰라린 패전을 경험한 이세영은 한때 근대교육을 통한 인재양성에 전력을 기울였다. 국운이 기울게 된 원인이 근대문명을 적극적으로 수용하지 못한 데 있다고 절감했기 때문이다. 이에 이세영은 1908년 정산에 지역 유지들과 함께 성명학교(誠明學校)를 세워 신교육운동을 전개했다. 이세영이 살던 집을 교사(校舍)로 사용했다고 한 것을 보더라도, 교육사업에 들인 정성과 열정을 짐작할 수 있다.

1910년 경술국치로 대한제국은 끝내 망하고 말았다. 이세영은 독립운동 활동 무대를 옮길 결심으로 1913년 국외 망명을 결행해 서간도로 갔다. 망명 직후, 대한제국 정통 무관 출신이던 고광 이세영은 대표적인 독립군 양성기관인 신흥무관학교 교장에 취임했다. 이회영, 이시영 형제 등이 서간도에 건립한 신흥무관학교는 1919년 3·1 독립운동 때까지 많은 독립군 핵심간부들을 양성했다. 평생 독립운동에 투신했던 고광 이세영은 1938년 이역만리 사천성 성도(成都)에서 세상을 떠났다. 현재 유해는 중국에 있는 것으로 알려지고 있다.

고광 이세영은 아산을 대표하는 항일독립운동가로 명실상부하다. 하지만 그동안 제대로 발굴되지 못한 채 이세영의 위업은 잘 알려지지 않았다. ‘선조 충무공의 원수를 갚으려고 항일전에 투신했다’는 이세영의 말대로 이순신 장군의 직계 손이라는 신분과 가문의 위세를 독립운동에 승화시켜 40여 년간 항일전선을 누빈 혁혁한 독립투사다. 1963년에 건국훈장 독립장이 추서됐다. 형 이세영을 따라 중국으로 망명한 동생 이창영도 군자금을 모집하다 일제 경찰에 체포돼 사망한 것으로 알려졌다. 이처럼 독립운동가 2명이 태어난 곳이 아산시 음봉면 신휴리 87-2의 생가다. 하지만 이러한 사실을 알려주는 안내판이나 표지석은 하나도 없다.

<이 기사는 충청남도지역미디어지원사업의 지원을 받았습니다>